腎症とは、腎臓の異常によりその機能が低下することです。腎症の代表的な症状はタンパク尿や血尿、尿量の変化などですが、初期の腎症では飼い主さまが気づけるような症状は現れません。検査して初めてわかるケースが少なくないため、腎症は早期の発見と治療が大切です。この記事では、慢性腎不全(CKD)のIRISステージ1における動向を確認するために有用な「尿中シスタチンB」について紹介します。

腎症の診断に尿検査を活用するメリット

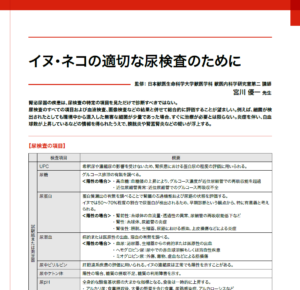

腎症の診断で行われるのは、尿検査、血液検査、超音波検査、X線検査などです。尿検査は手軽に行える検査で、尿中の成分から以下のような病気の手がかりを見つけられます。

- 尿タンパク:腎臓の病気や尿細管の異常

- 尿糖:糖尿病やファンコニー症候群の異常

- 尿潜血:腎炎、腎結石、膀胱炎の異常

上記以外にもさまざまな異常が見つけられるため、健康診断として尿検査を行えば、病気の早期発見につながります。

尿中シスタチンBの測定で腎障害の程度を知ることができる

尿中シスタチンBは、腎尿細管上皮細胞の損傷を受けて尿中に放出されます。

血液検査のSDMA・クレアチニン・BUNは腎臓機能の評価に使われますが、尿中シスタチンBは尿細管の障害検出を目的に行うもので、腎臓機能の評価には使われません。

腎臓の評価を行う検査において、尿中シスタチンBを使用する目的は、主に以下の3つです。

1. IRIS CKDステージ1の動物において、CKDが早期に進行する可能性があるかの確認

2. 腎臓に対して毒性を持つ物質や薬物に暴露されたかどうかの判断

(急性腎障害を起こすような物質に暴露された場合、SDMAやクレアチニンの数値に変化がなくても、尿中シスタチンBを調べることで、急性腎障害の有無を確認できます。)

3. 急性膵炎や熱中症など、ショック時における腎臓のモニタリング

このように、尿中シスタチンBは腎臓の障害程度の確認や、腎障害の治療と回復のモニタリングに有用な検査です。SDMAやクレアチニンといった腎機能を表す検査と組み合わせていくことで、より詳細に腎臓の状態を把握することができます。

まとめ

腎臓の状態を評価する場合は、機能の評価・損傷程度の評価・形態面の評価など、さまざまな方法を組み合わせて把握していくことが望ましいでしょう。

尿中シスタチンBは、初めてイヌ・ネコの尿細管障害を評価できるようになった、比較的新しい検査方法です。より正確に腎障害を把握するために活用してみるのはいかがでしょうか。

獣医師U

【参考文献】

1) Diagnostic update IDEXX 尿中シスタチンB

2) Urinary cystatin B differentiates progressive versus stable IRIS Stage 1 chronic kidney disease in dogs

【関連製品・コンテンツ】

結果読み取りは装置にお任せ!UPCも同時に判定

☆会員ページに掲載中☆

イヌ・ネコの適切な尿検査のために

【関連記事】

-300x200.jpg)